网孔电流分析

Mesh Current Analysis

网孔电流分析(Mesh Current Analysis)是一种用于求解电路中沿闭合路径或网孔内环流电流的技术。

所谓网孔 (mesh), 指的是电路中的一个独立回路(没有内部包含其他回路的基本回路),通常被想象成一个“网孔”。

虽然基尔霍夫定律(Kirchhoff’s Laws)为分析任意复杂电路提供了基本方法,但通过使用网孔电流分析(Mesh Current Analysis)或节点电压分析(Nodal Voltage Analysis)可以在某些情况下改进这一方法,从而减少所涉及的数学计算量。当涉及大型网络时,这种数学简化就是一个重要优势。

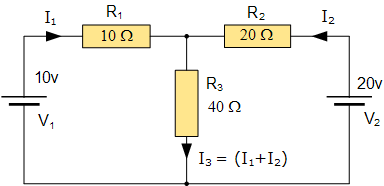

例如,考虑前一节中提到的那个电路实例。

网孔电流分析电路

Mesh Current Analysis Circuit

一种简化数学计算的方法是,使用基尔霍夫电流定律(KCL)的方程来分析电路,从而求解流经两个电阻的电流 I_1 和 I_2。这样就无需单独计算电流 I_3,因为它只是 I_1 与 I_2 的总和。

因此,基尔霍夫第二电压定律(KVL)就简化为:

由此,节省了一行数学计算。

网孔电流分析

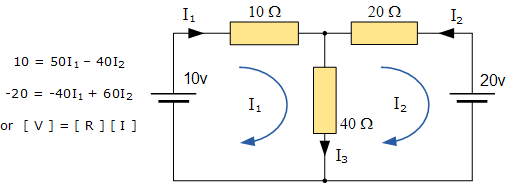

一种更简便的求解上述电路的方法是使用网孔电流分析(Mesh Current Analysis)或回路分析(Loop Analysis),这种方法有时也被称为 麦克斯韦环流法(Maxwell’s Circulating Currents method)。

与标记支路电流不同,这种方法要求我们给每一个闭合回路标记一个环流电流(circulating current)。

一般的经验法则是:仅标记内部的回路,并采用顺时针方向标记环流电流,其目的是确保电路中的每个元件至少被一个回路电流覆盖一次。任何所需的支路电流都可以通过这些合适的网孔或回路电流来计算,就像使用基尔霍夫方法那样。

例如:

接下来我们像之前一样,使用基尔霍夫电压定律(KVL)来列写方程并求解。不过该方法的优势在于:它可以保证从电路方程中获取的是求解电路所需的最少信息量,因为这些信息是更通用的,并且可以方便地写成矩阵形式。

例如,考虑前一节中提到的那个电路:

这些方程可以通过使用一个单一网孔阻抗矩阵 Z 来快速求解。这个矩阵中的每个主对角线上的元素都是“正值”,代表各个网孔中阻抗的总和。而每个非主对角线元素则是“零”或“负值”,代表连接相邻网孔的电路元件的阻抗。

首先我们需要理解,在处理矩阵运算时,两个矩阵的相除其实等同于一个矩阵乘以另一个矩阵的逆矩阵。

原始关系式

电路的矩阵表示

求解电流向量

求逆矩阵

\text{Inverse of } R = \begin{bmatrix} 60 & 40 \\ 40 & 50 \end{bmatrix}行列式计算:

|R| = (60 \times 50) - (40 \times 40) = 1400进而写出逆矩阵:

\therefore R^{-1} = \frac{1}{1400} \begin{bmatrix} 60 & 40 \\ 40 & 50 \end{bmatrix}

在求得 R 的逆矩阵之后, \dfrac{V}{R} 与 V \times R^{-1} 等价,因此我们现在可以利用它来求出两条环流电流。

矩阵形式求环流电流

计算:

因此,两条网孔(环路)电流分别为

其中:

[V]:依次给出回路 1与回路 2的总电源电压

[I]:列出我们要计算的各回路电流名称

[R]:电阻矩阵

[ R^{-1}]:[R] 的逆矩阵

由此计算得到

又因为

则

这个 0.286\ \text{A} 的结果与我们在基尔霍夫电路定律教程中先前求得的数值相同。

教程总结

这种“直观观察(look-see)”的电路分析方法大概是所有分析方法中最简便的一种。采用网孔电流分析时,基本的解题步骤如下所示:

给所有内部回路标注环流电流(I_1, I_2, \dots , I_L 等)。

书写 [L \times 1] 列矩阵 \mathbf V,其元素为各回路中所有电压源的代数和。

构造 [L \times L] 电阻矩阵 \mathbf R,规则如下:

R_{11}:第 1 个回路中的电阻总和;

R_{nn}:第 n 个回路中的电阻总和;

R_{jk}:直接连接回路 j 与回路 k 的电阻值(若无连接则为 0)。

写出矩阵方程

\mathbf V = \mathbf R\,\mathbf I其中 \mathbf I 为待求的电流向量。

按照这个步骤可以参考附录 网孔分析逐步分解

除了网孔电流分析外,我们还可以使用节点分析(Nodal Analysis)来求解各节点(或回路)电压,同样只依赖基尔霍夫定律并进一步减少数学运算量。在下一篇直流电路理论教程中,我们将详细介绍节点电压分析(Nodal Voltage Analysis)的具体做法。

附录

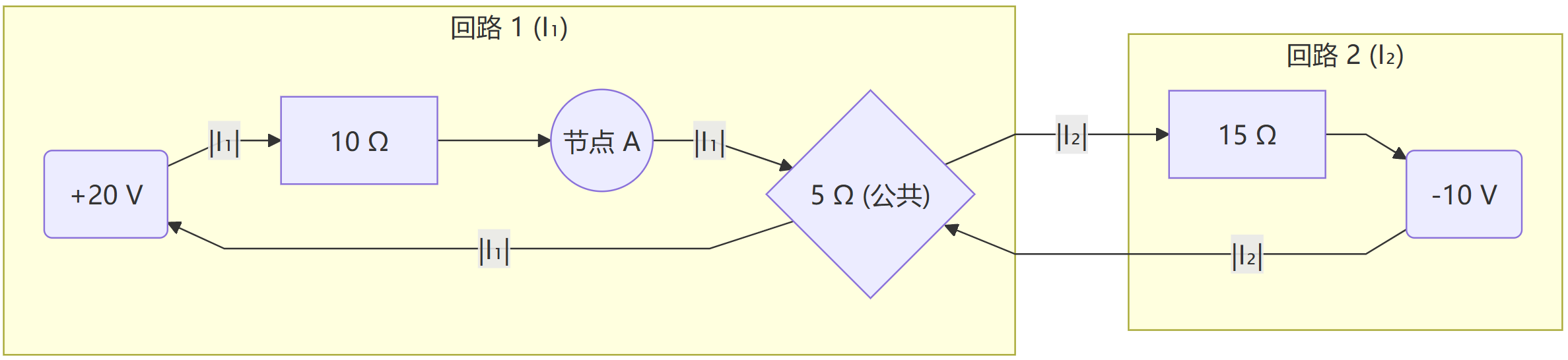

网孔电流分析逐步详解示例

下面给出一个两网孔直流电路的完整示例,按前面总结的 4 个步骤(标注环流 → 写 \mathbf V → 写 \mathbf R → 列式求解)一步步演示。

1 电路描述与环流标注

回路 1(右手顺时针)电流: I_1 元件:电源 V_{s1}=+20\text{ V},电阻 10 Ω,公共电阻 5 Ω

回路 2(同样顺时针)电流: I_2 元件:电源 V_{s2}=-10\text{ V}(符号表示极性与 I_2 方向相反),电阻 15 Ω,公共电阻 5 Ω

2 写出 \mathbf V 列矩阵

3 构造电阻矩阵 \mathbf R

R_{11}=10\;Ω+5\;Ω=15\;Ω

R_{22}=15\;Ω+5\;Ω=20\;Ω

R_{12}=R_{21}=-5\;Ω(负号表示两回路共享该 5 Ω 且电流方向相反)

4 列矩阵方程并求解

计算(手算或借助计算机): 行列式

\lvert\mathbf R\rvert =15\times20-(-5)\times(-5)=300-25=275

正号表示 I_1 与假设方向一致;

负号表示 I_2 实际方向与假设方向相反。

5 求支路电流(公共 5 Ω 电阻)

要点回顾

先统一环流方向(顺或逆时针都可,保持一致)。

\mathbf V 只放“本回路电压源的代数和”。

\mathbf R 主对角填本回路总阻抗,非对角填“负共享阻抗”。

解 \mathbf I=\mathbf R^{-1}\mathbf V 即得所有网孔电流,再换算所需支路电流、电压。

矩阵形式的欧姆定律

为什么欧姆定律能够“升级”为矩阵形式?

核心结论:只要电路满足 线性元件 + 基尔霍夫两大定律,标量欧姆定律

\displaystyle v = iR

自然推广为

\boxed{\;\mathbf V=\mathbf R\,\mathbf I\;}

或(节点分析时)

\boxed{\;\mathbf G\,\mathbf V=\mathbf I_{\text{注入}}\;}

下面分三步给出“证明思路”与形式化推导(电阻网络为例,电抗元件在稳态交流下同理,只需把 R 换成复阻抗 Z=\!R+jX)。

1. 逐支路欧姆定律 ➜ 逐节点/逐网孔矩阵

1.1 单支路(标量)

这里 b 是支路数。

1.2 收集成向量

于是

这就是矩阵版欧姆定律的最原始形态:对角矩阵只把每条支路自己的 R_k 摆在对角线上。

2. 加入基尔霍夫定律:

2.1 KCL(节点电流定律)

令

为 节点–支路关联矩阵(入 = +1,出 = –1); 对每个节点 p 有

写成矩阵:

2.2 KVL(回路电压定律)

2.3 联立 (1)(2)(3) 消元

把 (1) 代入 (3):

再用 (2) 消去 \mathbf i:

( \mathbf A^{+} 表摩尔–彭若斯广义逆;下列推导用满秩假设可直接左乘 \mathbf A^{\!\mathsf T}.)

更常见的 节点电压法:令 \mathbf v = \mathbf A^{\!\mathsf T}\mathbf V( \mathbf V 为节点电位向量),再将 (1)(2) 组合可得

\mathbf G 称 节点导纳矩阵,对称且正定

若用网孔电流法,亦可得到

\mathbf Z\,\mathbf I_{\text{mesh}}=\mathbf V_{\text{mesh}},\qquad \mathbf Z \text{同样是对称正定}

3. 逻辑小结 = “证明”要点

整个推导只用到 线性性 与 基尔霍夫定律,因此所有线性无源元件(R、L、C,在相量域内)均适用。

得到的矩阵 \mathbf G 或 \mathbf Z 就是“欧姆定律的矩阵推广”。

对称性和半正定/正定保障了解唯一性与数值稳定性。

小型两节点示例(验证)

电阻 R_1=50\,\Omega 连接节点 1–2, 电阻 R_2=60\,\Omega 接地于节点 1, 电阻 R_3=40\,\Omega 接地于节点 2, 节点 1 注入电流 I_s=2\text{ A}(流入),节点 2 无外部注流。

构造 \mathbf A:

\mathbf R=\operatorname{diag}(50,60,40)

\mathbf G=\mathbf A\,\mathbf R^{-1}\mathbf A^{\!\mathsf T}:

\mathbf G = \begin{bmatrix} \frac1{50}+\frac1{60} & -\frac1{50}\\ -\frac1{50} & \frac1{50}+\frac1{40} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.03667 & -0.02\\ -0.02 & 0.045 \end{bmatrix}结点方程:

\begin{bmatrix} 0.03667 & -0.02\\ -0.02 & 0.045 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1\\V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\\0 \end{bmatrix}

解得 V_1\approx78.5\text{ V},\; V_2\approx49.2\text{ V},再回代可得各支路电流,与逐支路欧姆定律一致。

欧姆定律的矩阵形式并非“新定律”,而是“把一堆标量欧姆定律 + 基尔霍夫约束整理成线性代数表达”。

线性网络 → 线性映射 → 可以用矩阵描述;这就是欧姆定律推广的数学与物理根基。

单词表

声明

本文翻译自 electronics-tutorials

本文仅供学习,禁止用于任何的商业用途。